L’EFFET SENECA

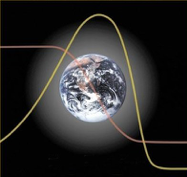

L’effet Seneca ou effet Sénèque est inspiré par la citation de Lucius Annaeus Sénèque :

« la richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide »

On constate en effet que le déclin d’une société est toujours beaucoup plus rapide que sa croissance ; il en a été ainsi de la civilisation Maya comme de la civilisation romaine et de bien d’autres.

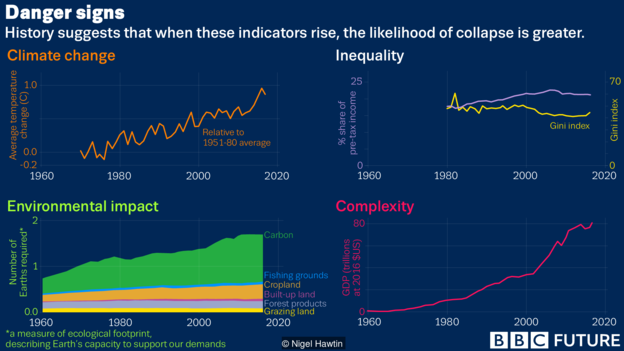

Les principaux facteurs à l’origine des déclins ont toujours été :

- Les changements climatiques

- La dégradation de l’environnement

- Les inégalités sociales

- La complexité des sociétés

- Des chocs externes (guerres, catastrophes naturelles, famines, épidémies)

Or, les quatre premiers indicateurs sont aujourd’hui dans le rouge :

Notre propre civilisation est-elle sur le point de s’effondrer à son tour ?

C’est l’objet de réflexions qui ne datent pas d’hier, mais ressortent depuis quelque temps (2015) avec une approche dite « collapsologie » :

La collapsologie est « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus » (Servigne & Stevens, 2015). Son objectif est de nous éclairer sur ce qui nous arrive pour pouvoir discuter sereinement des politiques à mettre en place.

Un effondrement est « un processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis (à un coût raisonnable) à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. »

Nous avons donc lu « Comment tout peut s’effondrer » écrit en 2015 par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. En voici, sinon un résumé, une tentative de synthèse, constituée majoritairement d’extraits recomposés du livre.

Nous avons donc lu « Comment tout peut s’effondrer » écrit en 2015 par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. En voici, sinon un résumé, une tentative de synthèse, constituée majoritairement d’extraits recomposés du livre.

LES IDEES-FORCES

Les éléments factuels

- De nombreux phénomènes ont une croissance exponentielle (population, consommation énergétique, consommation des ressources naturelles…). Or, les ressources ne sont pas inépuisables : cela constitue un mur infranchissable. C’est le point fondamental de toute la théorie de l’effondrement.

De plus, le danger n’apparait que quand il est trop tard, comme l’a illustré Albert Jacquard dans « l’équation du nénuphar » :

On plante dans un lac un nénuphar qui a la propriété héréditaire de produire chaque jour un autre nénuphar. Au bout de 30 jours, la totalité du lac est recouverte par les descendants de ce nénuphar et l’espèce meurt étouffée, privée d’espace, entraînant aussi l’asphyxie de toutes les espèces vivantes qui peuplaient le lac.

Pourtant, au 25e jour, un nénuphar anxieux de l’avenir avait attiré l’attention de ses compagnons sur le danger qu’ils couraient en proliférant ainsi et la réponse avait été : « Pourquoi nous inquiéter, alors que nous avons ce comportement depuis plus de 3 semaines et que 97% de la surface du lac est encore disponible ? Nous avons largement le temps de voir venir, continuons comme par le passé ! »

Quelques éléments plus techniques sont présentés en annexe :

-

- Capacité de charge d’un écosystème : il s’agit de la généralisation du concept de capacité de charge d’un milieu, définie par les biologistes comme le nombre d’animaux qu’un territoire donné peut tolérer sans que la ressource végétale ou le sol ne subissent de dégradation irrémédiable.

- Taux de retour énergétique : cette valeur traduit le « rendement » d’un système de production d’énergie (combien investit-on et combien récupère-t-on ?). On verra que les énergies renouvelables ont des limites.

- Modélisation issue des travaux du « Club de Rome » : le point 40 ans après.

Pour en savoir plus, cliquez sur l’image ci-dessous :

- En plus des limites infranchissables qui empêchent physiquement tout système économique de croître à l’infini, on trouve des seuils invisibles au-delà desquels les systèmes dont nous dépendons se dérèglent. Les conséquences n’en sont connues qu’après avoir dépassé ces seuils, lorsqu’il est déjà trop tard. C’est actuellement le cas du réchauffement climatique : on ne sait tout bonnement pas où l’on va.

- En l’espace de 50 ans, nous avons vécu une interconnexion globale de la plupart des régions du monde. L’information, la finance, le commerce et ses chaînes d’approvisionnement, le tourisme, tout est étroitement connecté. Notre civilisation globalisée est devenue tellement complexe et fragile qu’un problème touchant l’un ou l’autre des domaines en n’importe quel point du monde peut déclencher des effets en cascade disproportionnés.

- Dans nos sociétés, très peu de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit, sans station-service, sans internet. Lorsqu’une majorité de ses habitants est ainsi “hors sol”, c’est-à-dire n’a plus de lien direct avec le système-Terre (la terre, l’eau, le bois, les animaux, les plantes, etc.), la population devient entièrement dépendante de la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la population qui pourrait ne plus être assurée.

Les éléments humains

Ne pas voir : nous ne percevons pas les dangers que représentent les menaces à long terme, alors que nos cerveaux sont très performants pour traiter les problèmes immédiats. Nous répondons aux risques en écoutant nos émotions instinctives plutôt qu’en utilisant notre raison ou notre intuition : ainsi, un résumé du GIEC provoque moins de sécrétion d’adrénaline que la vue d’une tarentule, même dans un bocal.

Des mythes ont fondé notre identité et notre vision du monde, par exemple que la technologie a la capacité magique de résoudre tous les problèmes de pénurie physique ou que l’action humaine est minime à l’échelle de la planète.

Ils sont très difficiles à remettre en cause. C’est même le contraire qui se produit : l’esprit cherche par tous les moyens à faire entrer une nouvelle information dans le cadre du mythe qui le fonde.

Ne pas croire : nous sommes presque tous dans l’impossibilité de croire que le pire va arriver.

Personne ne peut dire aujourd’hui qu’il manque des données scientifiques sur les constats alarmants ou que les médias n’en font pas assez mention. Mais, force est de constater que, pour la plupart des gens, ces informations ne sont pas crédibles. Au cours des quarante dernières années, nous avons simplement continué à changer les raisons de ne pas changer notre comportement.

Cela est renforcé par l’effet d’habituation. Il est illustré par l’histoire de la grenouille qui bondit lorsqu’elle est plongée directement dans une casserole d’eau bouillante, mais qui reste dedans jusqu’à en mourir lorsqu’on la plonge dans l’eau froide et qu’on la réchauffe progressivement.

Ne pas réagir : ce qui déclenche l’action d’un individu n’est pas son opinion ou sa volonté, mais le fait qu’il agirait à condition qu’un assez grand nombre d’autres agissent aussi. L’individu averti de l’effondrement ne se demande pas s’il veut changer sa vie, mais seulement s’il le ferait au cas où un certain nombre d’autres le feraient aussi.

De plus, le message diffusé par les autorités n’est sans doute pas assez alarmiste pour engendrer une réaction majoritaire. D’ailleurs, s’il l’était, il pourrait déclencher soit une réaction de rejet, soit à l’inverse une panique accélérant encore le processus.

La catastrophe a ceci de terrible que non seulement on ne croit pas qu’elle va se produire, alors même qu’on a toutes les raisons de savoir qu’elle va se produire, mais qu’une fois qu’elle s’est produite, elle apparaît comme relevant de l’ordre normal des choses. Sa réalité la rend banale.

LES CONCLUSIONS

Voici quelques extraits du livre sur lesquels méditer :

Les constats

Aujourd’hui, nous sommes sûrs de quatre choses :

- La croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche ;

- Nous avons altéré l’ensemble du système-Terre de manière irréversible (en tout cas à l’échelle géologique des humains) ;

- Nous allons vers un avenir très instable, « non-linéaire », dont les grandes perturbations (internes et externes) seront la norme ;

- Nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements systémiques globaux.

Les conséquences sur notre façon d’agir

S’il faut prévenir la catastrophe, on a besoin de croire en sa possibilité avant qu’elle ne se produise. Pour résoudre ce problème, Hans Jonas, en 1979, propose de « davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie de bonheur » dans les affaires qui comportent un potentiel catastrophique.

Dans la même veine, Jean-Pierre Dupuy propose une posture — qu’il appelle le catastrophisme éclairé — pour arriver à naviguer dans l’incertain des catastrophes. Pour lui, les menaces grandissantes ne sont pas à prendre comme des fatalités ou des risques, mais comme des certitudes. Des certitudes pour mieux pouvoir les éviter.

L’utopie a changé de camp : est aujourd’hui utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Cette transition psychologique constitue un processus de deuil, avec ses étapes classiques : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation.

Aller de l’avant, retrouver un avenir désirable et voir dans l’effondrement une formidable opportunité pour la société passe nécessairement par ces phases désagréables de désespoir, de peur et de colère.

Que faire en pratique ?

Le réalisme consiste donc à mettre toute l’énergie qui nous reste dans une transition rapide et radicale, dans la construction de résiliences locales, qu’elles soient territoriales ou humaines :

- Favoriser l’émergence de nouveaux petits systèmes « low-tech » qui ne constituent pas encore un modèle ni un système. D’un point de vue concret, la phase de transition – par définition temporaire – doit donc arriver à faire coexister deux systèmes, l’un mourant et l’autre naissant, incompatibles sur de nombreux points dans leurs objectifs et leurs stratégies

- A l’échelle locale, commencer à construire des petits systèmes résilients qui permettront de mieux endurer les chocs économiques, sociaux et écologiques à venir.

- A l’échelle du territoire, le leitmotiv de la transition est de créer de la « »résilience locale », c’est-à-dire augmenter les capacités des collectivités locales à se remettre de perturbations systémiques très diverses (alimentation, énergie, ordre social, climat, etc.)

- Au niveau macroéconomique, il s’agit d’inventer une économie de « descente énergétique » – ou de décroissance – non plus basée sur un système-dette, mais sur d’autres paradigmes bien plus raisonnables, tels que la sobriété volontaire, le partage équitable ou, pourquoi pas, le rationnement.

Analyse construite et percutante. Bravo